あけましておめでとうございます。今年も なる研 をよろしくお願いします。

あけましておめでとうございます。今年も なる研 をよろしくお願いします。

| なる研-TOP > 日記〜軌跡〜 最新5コ かてごり |

真実と話術をない交ぜに

|

あけましておめでとうございます。今年も なる研 をよろしくお願いします。

あけましておめでとうございます。今年も なる研 をよろしくお願いします。

2007/02 1th 04p

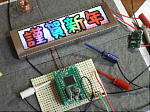

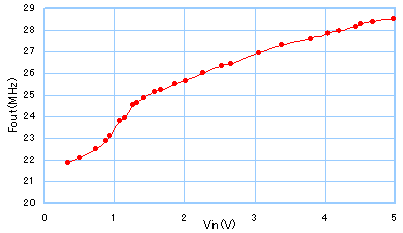

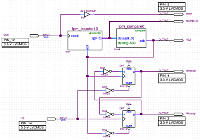

VCOのようなものをつくる。

バリキャップでなくとも、ダイオードは逆方向電圧を大きくすると空乏層幅が広くなってキャパシタンスが減る。

このキャパシタンスをCR発振のCに使えば、電位で発振周波数をコントロールできる(A)。

C1はDの逆方向電圧と発振電圧とをカップリングしてる。

C1とDを直列にしたときの合成容量は1/(1/C1+1/D)=D/(1+D/C1)なので、C1はDに対して十分大きければ無視できる。

R2はVinが低インピーダンスのときにC1が効いてしまうのを防ぐために入れてみた。

VCOのようなものをつくる。

バリキャップでなくとも、ダイオードは逆方向電圧を大きくすると空乏層幅が広くなってキャパシタンスが減る。

このキャパシタンスをCR発振のCに使えば、電位で発振周波数をコントロールできる(A)。

C1はDの逆方向電圧と発振電圧とをカップリングしてる。

C1とDを直列にしたときの合成容量は1/(1/C1+1/D)=D/(1+D/C1)なので、C1はDに対して十分大きければ無視できる。

R2はVinが低インピーダンスのときにC1が効いてしまうのを防ぐために入れてみた。

2007/02 1th 05p

2007/02 2th 04p

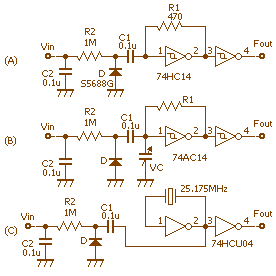

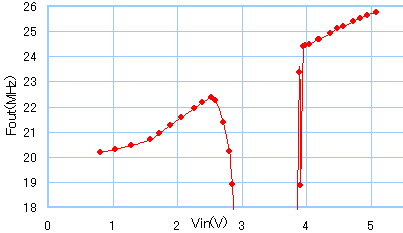

とりあえず(B)のVCOでpllを800倍に設定して動作確認。。。周波数が発散するorz。

いろいろ試すと37.91kHz(800×600@60Hz)の400倍は巧くいく。

周波数的にはP-10の測定限界(4dig)までロックしてそう、だけど、位相までロックできてるかは観測できない。

25MHzって蓑虫とブレッドボードで扱っていいものなのか(汗;。

とりあえず(B)のVCOでpllを800倍に設定して動作確認。。。周波数が発散するorz。

いろいろ試すと37.91kHz(800×600@60Hz)の400倍は巧くいく。

周波数的にはP-10の測定限界(4dig)までロックしてそう、だけど、位相までロックできてるかは観測できない。

25MHzって蓑虫とブレッドボードで扱っていいものなのか(汗;。

2007/02 4th 01p

2007/02 4th 02p

2007/03 1th 01p

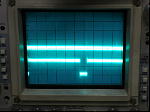

PLLロックした(゚∀゚)。部室のオシロで確認できた。

【動画wmv】上がVCOを元に生成したHS2(非常に細い)で、下がVGA出力のHS。

動画は徐々にシンクロする様子がわかるようにループフィルタのコンデンサを大きめにして撮影してみた。

この前の"穴"は波形整形してない正弦波をP-16に突っ込んだのが悪かったみたい。ここから先めんどいな(腐)。

PLLロックした(゚∀゚)。部室のオシロで確認できた。

【動画wmv】上がVCOを元に生成したHS2(非常に細い)で、下がVGA出力のHS。

動画は徐々にシンクロする様子がわかるようにループフィルタのコンデンサを大きめにして撮影してみた。

この前の"穴"は波形整形してない正弦波をP-16に突っ込んだのが悪かったみたい。ここから先めんどいな(腐)。

2007/03 1th 02p

2007/03 3th 02p

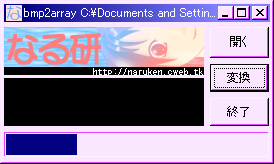

C#使ってみた。練習に画像ファイルを配列に変換するツール。

bmp2array.exe

実行には.NET frameworkが必要。

C#使ってみた。練習に画像ファイルを配列に変換するツール。

bmp2array.exe

実行には.NET frameworkが必要。

2007/04 3th 01p

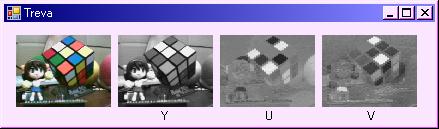

やっとカラーにした。

VYUYVYU...VYUYの配列だから、単純にYが来るたびに画素を生成してると、偽色が発生しやすくなる罠。

勿体無いけど、最後のYは捨ててx方向95画素ってことで。

やっとカラーにした。

VYUYVYU...VYUYの配列だから、単純にYが来るたびに画素を生成してると、偽色が発生しやすくなる罠。

勿体無いけど、最後のYは捨ててx方向95画素ってことで。

2007/05 2th 01p

画像びゅーあ3 を改良して 画像びゅーあ4 とする。viewer.js.txt。

使い方:<SCRIPT Language="JavaScript" SRC="viewer.js"></SCRIPT>をbody内の上の方に一つ入れて、<a href="d07/hoge.jpg#800,600" target="viewer">fugafuga</a>。

サイズを指定するときはファイル名の後に「#幅,高」を付ける。省略時はデフォルト値になる。

3では<a href="d07/hoge.jpg" target="viewer" onClick="View('d07/hoge.jpg',800,600);">fugafuga</a>

のように同じファイル名を2回書かなければならなくて冗長だった。

4では 画像びゅーあ がDOMを参照してファイル名を取り出してonClick〜を書き加えてくれるようにしたので1回だけ書けばいい。

「target="viewer"」は 画像びゅーあ を使用するリンクと使用しないものを区別するために残してある。

設置するページの画像へのリンクの全てで 画像びゅーあ を使用するなら、コードの1行をコメントアウトすることで「target="viewer"」を書かなくてよくなる。

画像びゅーあ3 を改良して 画像びゅーあ4 とする。viewer.js.txt。

使い方:<SCRIPT Language="JavaScript" SRC="viewer.js"></SCRIPT>をbody内の上の方に一つ入れて、<a href="d07/hoge.jpg#800,600" target="viewer">fugafuga</a>。

サイズを指定するときはファイル名の後に「#幅,高」を付ける。省略時はデフォルト値になる。

3では<a href="d07/hoge.jpg" target="viewer" onClick="View('d07/hoge.jpg',800,600);">fugafuga</a>

のように同じファイル名を2回書かなければならなくて冗長だった。

4では 画像びゅーあ がDOMを参照してファイル名を取り出してonClick〜を書き加えてくれるようにしたので1回だけ書けばいい。

「target="viewer"」は 画像びゅーあ を使用するリンクと使用しないものを区別するために残してある。

設置するページの画像へのリンクの全てで 画像びゅーあ を使用するなら、コードの1行をコメントアウトすることで「target="viewer"」を書かなくてよくなる。

2007/06 3th 01p

2007/06 4th 01p

知ロボ。当日の超展開でチャレンジボールをゴールできた。

2次予選には残れなかったけど、目標は達成したので、

2年前の雪辱は果たした(つもり)。

カテゴリ「知能ロボットコンテスト2007」を追加。

ドキュメント化は時間ができたら。

知ロボ。当日の超展開でチャレンジボールをゴールできた。

2次予選には残れなかったけど、目標は達成したので、

2年前の雪辱は果たした(つもり)。

カテゴリ「知能ロボットコンテスト2007」を追加。

ドキュメント化は時間ができたら。

2007/06 4th 02p

2007/06 4th 03p

2007/07 4th 01p

「何か」の頒布数決定。SSQパネルに20枚面付けできたので2枚引いて18枚。

本の方はちょっと理解しにくいものになるかもしれない(謎。

「何か」の頒布数決定。SSQパネルに20枚面付けできたので2枚引いて18枚。

本の方はちょっと理解しにくいものになるかもしれない(謎。

2007/08 1th 01p

OPアンプで8次のチェビシェフなLPFを作る。

OPアンプで8次のチェビシェフなLPFを作る。

2007/08 1th 06p

2007/09 2th 01p

珍しい方向から刺激を受けて、

MESを使ってみる。

最新版はこっち。

OSって定義が曖昧なところがあるけど、だれが見ても立派なOS。

T-SH7706LANこんなおいしいものが。\7,980ということを知る。買っちゃうなこれは。

珍しい方向から刺激を受けて、

MESを使ってみる。

最新版はこっち。

OSって定義が曖昧なところがあるけど、だれが見ても立派なOS。

T-SH7706LANこんなおいしいものが。\7,980ということを知る。買っちゃうなこれは。

2007/09 2th 03p

2007/10 1th 03p

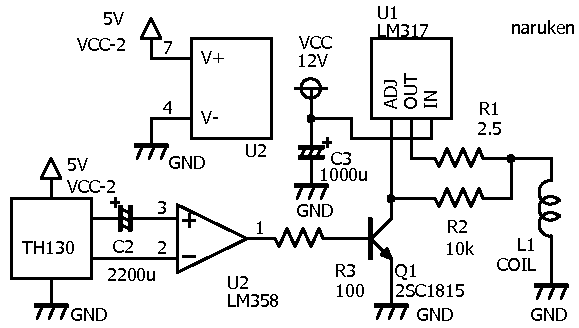

LM317で定電流電源とスイッチングをする。完全なスイッチングではないけど、ソレノイドくらいならおk。

パワトラ高いしな。電源電圧が十分低いならばQ1抜きでA点を直接マイコンに繋いでオープンコレクタな出力すればok。

LM317で定電流電源とスイッチングをする。完全なスイッチングではないけど、ソレノイドくらいならおk。

パワトラ高いしな。電源電圧が十分低いならばQ1抜きでA点を直接マイコンに繋いでオープンコレクタな出力すればok。

2007/10 1th 04p

2007/10 2th 01p

実は学園祭のネタ。とりあえずバラックで浮いた。動画。

磁力は磁石とコイルの間隔が狭くなるほど強くなるのに対して重力はほぼ一定なので磁力を制御してやらないと磁石はくっつくかおちるかする。コイルの磁束口にホール素子を置いて磁束密度から磁石までの距離を判断してコイル電流をon/offする。

ネタ元:小山高専>金野研究室、

福岡工大>磁気浮遊(浮揚、浮上?)

実は学園祭のネタ。とりあえずバラックで浮いた。動画。

磁力は磁石とコイルの間隔が狭くなるほど強くなるのに対して重力はほぼ一定なので磁力を制御してやらないと磁石はくっつくかおちるかする。コイルの磁束口にホール素子を置いて磁束密度から磁石までの距離を判断してコイル電流をon/offする。

ネタ元:小山高専>金野研究室、

福岡工大>磁気浮遊(浮揚、浮上?)

2007/10 2th 02p

2007/10 3th 01p

2007/10 4th 01p

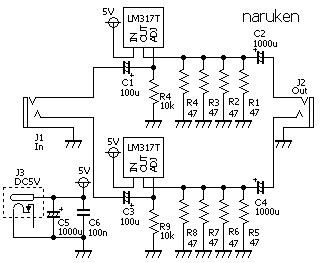

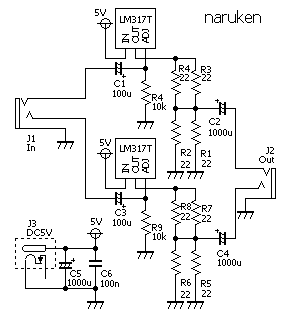

普通は電源に使う3端子レギュレータのLM317Tでヘッドホンアンプ(A)。

実装して聞いた感じ歪は少なそうだが、無音入力でぎりぎり聞こえるレベルのホワイトノイズが乗る。

-1dB帯域幅はFG→this→(ココの電圧)→CD2000で10Hz〜200kHz。

普通は電源に使う3端子レギュレータのLM317Tでヘッドホンアンプ(A)。

実装して聞いた感じ歪は少なそうだが、無音入力でぎりぎり聞こえるレベルのホワイトノイズが乗る。

-1dB帯域幅はFG→this→(ココの電圧)→CD2000で10Hz〜200kHz。

2007/10 4th 02p

|

|

| A | B |

|---|

2007/11 2th 01p

ネタがないのでdiary.cgi?b=07102の回路。

ネタがないのでdiary.cgi?b=07102の回路。

2007/12 2th 01p

2007/12 2th 02p

2008/01 1th 04p